ツカマリ古墳

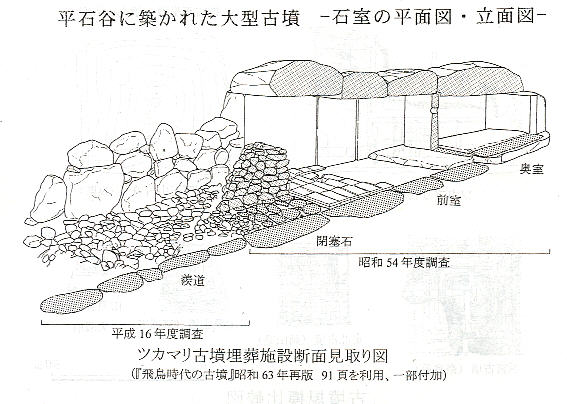

昭和54年(1979)に石室内部が調査されました。調査の結果によると、主体部は、花崗岩切石を組み合わせた南に開口する横口式石槨で、中軸線が磁北に対し北で7°東へ偏り、南を指しています。石室内部の全長は7.65mとされ、奥室は長さ2.4m、前室は奥室より少し幅が広く、奥で1.6m、入り口で1.85m、高さ1.6mあります。

奥室、羨道とも切石が組み合う隙間には漆喰が塗り込まれています。奥室の床石は1.3m余り前室へ張り出しています。

そして、この床石の端に高さ1.5m、幅1.6m、厚さ25cmの方形の扇石が載っています。扉石は二上山西方の寺山産の通称「寺山の青石」という安山岩で、中央には径8cmの円い孔が開けられています。奥室の両側壁と天井石のそれぞれ南端には扉石を受ける仕口が作ってあります。

遺物としては、漆塗り籠棺、夾紵(きょちょ)容器、緑釉陶製(りょくゆうとうせい)棺台、ガラス製扁平管玉、丸玉、七宝飾銀製刀子飾金具(しっぽうかざりぎんせいとうすかざりかなぐ)、刀身に竜文を金象巌した鉄刀、金製コイル状金具、ガラス製扁平管玉・丸玉などが奥室や前室で出土しています。

|

|

|

天皇陵に匹敵、大型方墳 大阪のツカマリ古墳 Asahi.com |

|

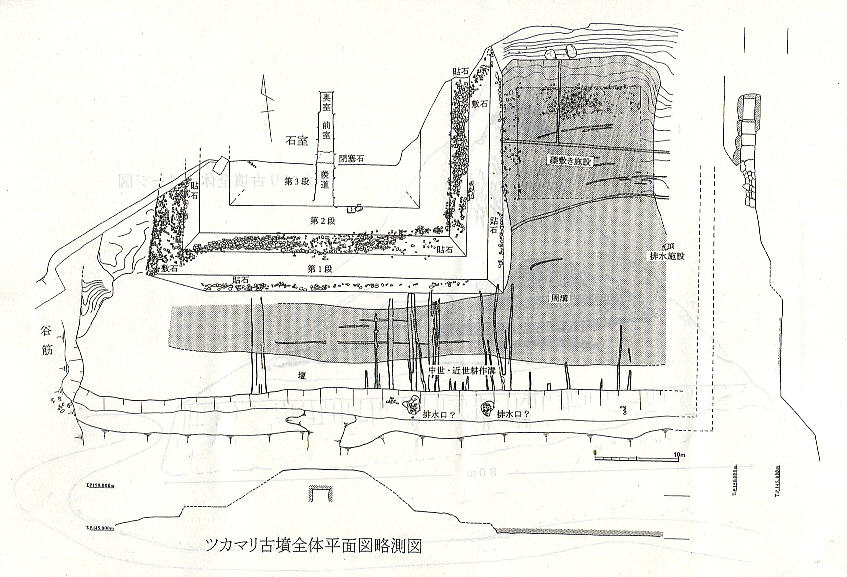

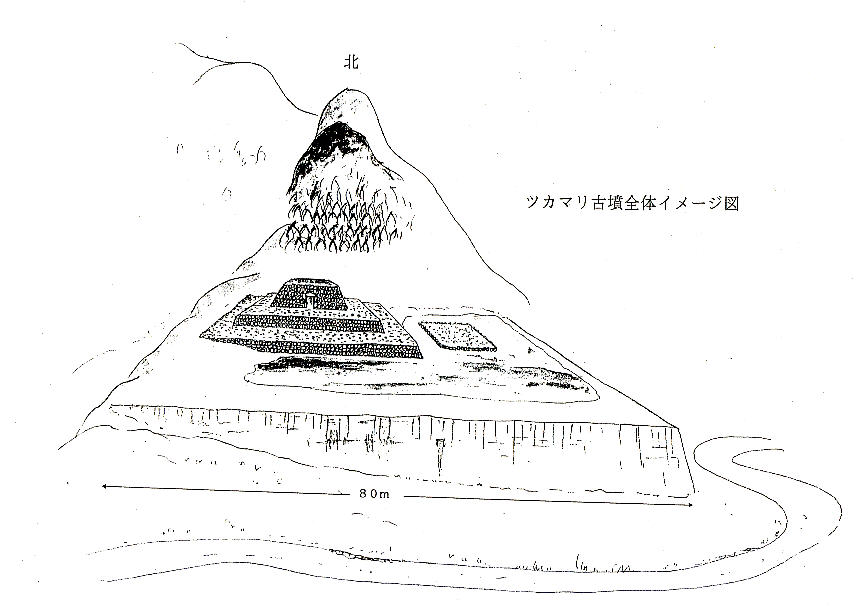

大阪府教委は1日、同府河南町平石の「ツカマリ古墳」(飛鳥時代)が、これまで考えられていた直径10メートル程度の円墳ではなく、天皇陵に匹敵する大型の方墳だったことがわかった、と発表した。1979年の調査で石室内部からガラス製扁平(へんぺい)管玉や竜文を金象嵌(ぞうがん)した鉄刀などが出土しており、蘇我氏や大伴氏ら有力豪族が埋葬されていた可能性が高いという。 同古墳の約2キロ北側には、用明天皇陵や推古天皇陵、孝徳天皇陵、聖徳太子墓などの古墳が7世紀初頭から中頃にかけて集中的に築かれ、「王陵の谷」と呼ばれている。天皇陵近くに大規模な古墳を築けるのは、当時の政権を直接支えた有力豪族に限られるという。 ツカマリ古墳の土台にあたる壇は、東西約80メートル、南北約35メートル。石室を包む墳丘は3段築成の方墳で、最下段は東西43メートル、高さは約11メートルだった。 壇上面の東側には、約13メートル四方に石が敷き詰められた跡も見つかった。各辺に縁取りの石が並べられており、葬送の儀式に使われた施設だったのではないかとみられている。 また、石室の入り口部分には「羨道(せんどう)」と呼ばれる長さ約5メートルの通路があることもわかった。7世紀中頃以後の終末期古墳にはみられない構造で、7世紀前半に築かれた可能性があるという。 ツカマリ古墳の西側には7世紀前半のアカハゲ古墳、さらにその西側には6世紀後半のシシヨツカ古墳がある。3基ともほぼ同規模の方墳で、谷口から谷奥にかけて築かれていたことから、府教委は「同じ氏族の古墳の可能性が極めて高い」としている。 |

大阪・河南ツカマリ古墳で大型方墳発見…天皇陵に匹敵

|

|

|

|

巨大な壇の上に3段重ねの墳丘が見つかったツカマリ古墳(大阪府河南町で) |

|

大阪府河南町の平石古墳群にあるツカマリ古墳で、幅約80メートルの巨大な壇の上に墳丘を3段重ねた大型方墳が見つかり、府教委が1日、発表した。石室の構造から、7世紀前半に建てられたとみられる。同古墳群のシシヨツカ、アカハゲ両古墳もこれまでに大型方墳と確認されており、これで同古墳群に存在する3古墳が、いずれも当時の天皇陵に匹敵する全国最大級の規模の方墳だったことが明らかになった。

ツカマリ古墳は尾根の南端を削って造っており、府教委はこのうち南約半分を調査。東西の幅約79メートルの盛り土をした壇の上に、下段43メートル、中段35メートル、上段23メートルの3段重ねの墳丘があるのを見つけた。各段の側面や上面には石が敷き詰められ、壇から最上部までの高さは11メートルあった。尾根を背景にすることで墳丘の大きさを強調しているという。

また、石室と外部とをつなぐ長さ5メートルの羨道(せんどう)(通路)を確認。壇上には葬送儀礼に使ったとみられる他に例のない13メートル四方の石敷きの施設もあった。

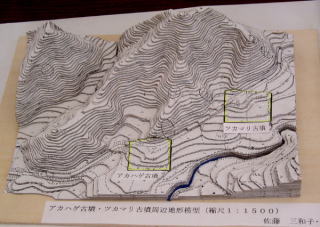

同古墳の西170メートルには幅70メートルの壇を持つアカハゲ、西540メートルには幅60メートルの壇を備えたシシヨツカ古墳がある。同様に尾根の南側を削って造っており、3つの古墳は谷口から谷奥に行くほど巨大化している。

ツカマリ古墳はこれまで円墳とみられていたが、同じく円墳と推測されていたシシヨツカ、アカハゲ両古墳が府教委の調査で方墳と判明。ツカマリ古墳も方墳とみて調べていた。

平石古墳群の北約2キロには推古天皇陵などからなる磯長谷(しながだに)古墳群が「王陵の谷」を形作っており、府教委は「同じ時期、大王に次ぐ有力豪族が別の谷に次々と墓を築いたのでは」と推測。奈良大の白石太一郎教授(日本考古学)は「当時、これほど大規模な方墳を造ることができたのは、河内にも拠点があった蘇我氏の一族ではないか」と話している。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|