土器と土偶・石製品

縄文土器の概要

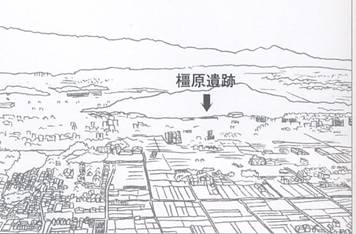

橿原遺跡から出土した縄文土器は、ここで人々が活動していた年代を知る上で、最も重要な情報を与えてくれるものである。

一般的に縄文時代は、草創期から晩期まで6つの時期に細分されている。橿原遺跡の出土資料中に認められる土器は、後期と晩期のものに限られていて、とりわけ晩期のものが質量共に豊富である。かつては近畿地方の縄文土器編年において、晩期後葉に位置づけられるものとして「橿原式土器」の名が用いられていたこともある。

橿原遺跡の縄文土器は、1938年の発掘調査時に出土したもの全てが収蔵されているわけではない。なぜなら、出土土器のなかでも粗製のものを中心にして、再度埋め戻しが行われたとされているからである。従って、橿原遺跡出土の土器をあらためて見てみると、目に付くものは、多量の精製浅鉢と凸帯文深鉢であって、かつて「橿原式」と呼ばれた一群の土器は、これらをもって設定されたものと考えてよい。

型式としての「橿原式土器」もさることながら、今回指定の対象となった縄文土器617点についても、橿原遺跡出土の縄文土器の実態を表すものでないことは明らかだろう。

現状の資料による限り、橿原遺跡出土縄文土器の年代的な幅は、概ね晩年の中に収まるものである。ただし、少量ながらも中期終末から後期前葉に相当させてもよさそうな小片や、後期中葉の元住吉式土器、後期後葉の宮滝式土器などが認められる。

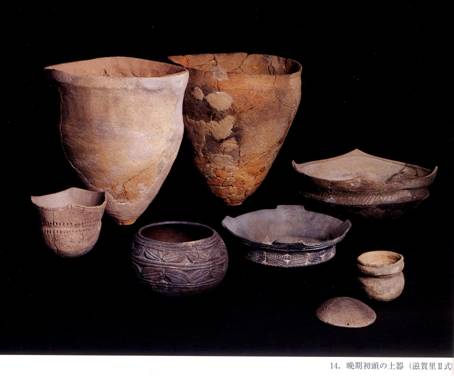

晩期前葉の土器

近畿地方における晩期前葉の土器の特徴は、深鉢に文様の描かれることが殆ど無くなる点にある。同時に波状口縁の顕著な発達も見られなくなってくることから、縄文土器の特徴とも言える要素が少なくなっていることがわかる。その一方で、浅鉢には七宝繋ぎ文のほか、山形文や格子目文、弧線文といった多種多様な文様が施されるばかりでなく、機種も多様で、口縁が波状になるものも目立つ。

深鉢と浅鉢とで対照的なのは、文様や波状口縁の有無だけではない。二枚貝を用いて外面をかきとった条痕調整の粗く施された深鉢に対し、粘土の目を潰すようにミガキ調整され、黒色に光沢をもつように焼かれた浅鉢などの器種とでは、製作から焼成までの工程が明瞭に分化し、それぞれ別の目的をもって行われていた可能性が高い。

橿原遺跡出土の土器が、実際の組成をどれほどまで反映しているかは不明瞭な部分が多いものの、深鉢に対する有文浅鉢の圧倒的な多量性を、その他の遺跡と比較してみると、その特異性は突出したものである。この地における有文浅鉢の大量消費のあり方は、有文浅鉢の社会的需要性ともあいまって、橿原遺跡の特異性とは何かを考える上で、重要な鍵となるであろう。

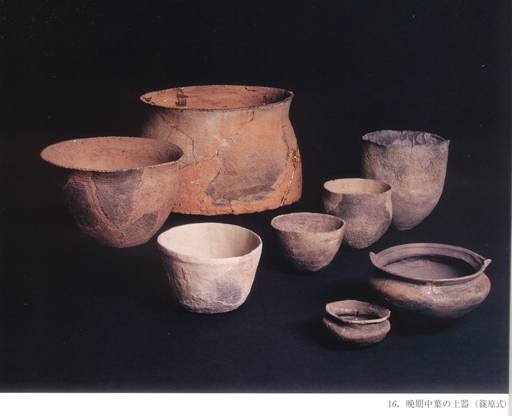

晩期中葉の土器

晩期中葉にいたると、殆ど一切の文様が土器の器面から消失する。

深鉢と浅鉢の間に見る作りの精粗の差は、相変わらず明瞭である。深鉢は条痕やケズリ調整で仕上げられるものであるが、体部下半には、しばしば幅2〜3cm程度の間隔を置いて粘土帯の接合痕跡が、ほぼ水平にめぐるようにして残されることが多い。

晩期後葉の土器

東海地方以西の晩期後葉の土器といえば、凸帯文土器である。凸帯上に刻みのあるものとないもの、凸帯が口縁部にのみ貼り付けされるもの、肩部にも凸帯があるものなどの違いもあるものの、基本的に凸帯を貼り付けするという構成は一致している。

橿原遺跡出土の波状口縁方形浅鉢を介して、凸帯文土器の出現を説明する案も出されていたが、現代では年代的な齟齬をきたすことが判明しており、九州にしばしば見られる無刻凸帯文のある深鉢を祖形として考えることが多い。

「橿原式文様」を有する土器

橿原遺跡で多種多量に出土した、七宝繋ぎ状を呈するその特徴的な文様は、「橿原式文様」として今もって注目を浴びている。一時は、一条凸帯文深鉢とセットになる「橿原式」の晩期後葉という位置づけがされていたこともあって、その類似性から弥生時代の木葉文との直接的な系譜関係が説かれていたが、現在では、各遺跡における共伴関係の検討から、晩期前葉という位置に限定されることが確認されつつある。

区画帯を構成する刻み目が、東北地方のコブ付土器の影響を受けていること、三角形剥文に北陸地方の八日市新保式との関係を指摘できる。こういう装飾的要素については、明らかに東日本的な特徴を共有している。なお、外面に赤色顔料の塗布されることが多いのも、この文様の特徴であるが、後期後葉の東北系の搬入品にそれが多いことと無関係ではないだろう。

即ち、広く西日本において文様の省略が進む中、「橿原式文様」という特異な文様をも器種を加えることにより、東日本にも共通するような、視覚に訴える需要をも満たしていると考えることもできる。

他地域系の土器

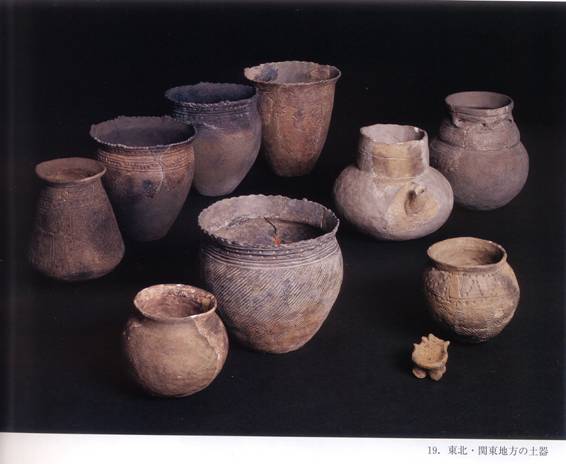

東北・関東地方の土器

縄文時代晩期の西日本には、東日本に由来する土器が比較的多く知られているが、橿原遺跡ほど多くの資料が出土している例は、そう多くはない。深鉢から注口付土器までと器種も多様で、搬入品と思われる精巧なつくりのものから、明らかに模倣したようなものまで多肢にわたる。

その年代幅も、東北地方の後期末、コブ付土器若干に加え、同じ東北地方の亀ヶ岡式土器として、大洞B式、大洞B・C式、それに大洞C1式が認められており、その中でも、晩期中葉の大洞B・C式に量的ピークがある。

亀ヶ岡式土器でも、大洞B・C式については、近畿地方各地に出土例が多いものの、晩期前葉の大洞B式となると、分布が東よりに偏る傾向があって、大阪湾周辺には認め難い。

一方、橿原遺跡のある奈良県下では、近隣の竹内遺跡をはじめ箸尾遺跡や宮滝遺跡など、多くの例を数え上げることができるのとは対照的である。この両地域の間には、遺跡数の差もあるが、その受容のあり方に大きな違いが横たわっているのである。

奈良県側の西端近くである橿原遺跡に、このように東日本系の土器が集中することは、何か理由があってのことであろうか。

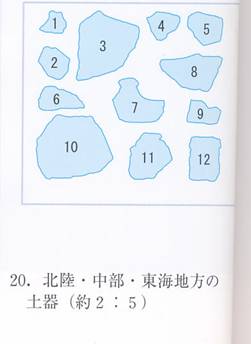

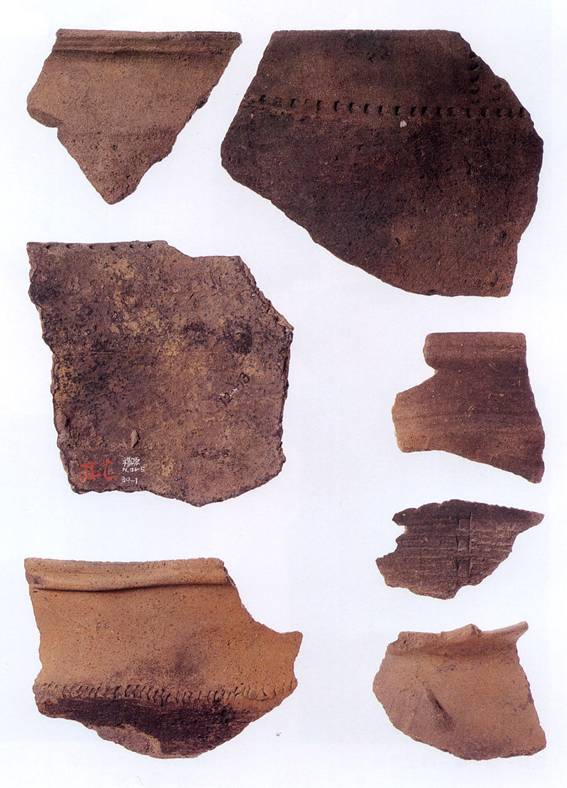

北陸・中部・東海地方の土器

土製品

橿原遺跡出土の土製品の種類は多肢にわたる。いずれをとっても、西日本には一般に希少な器具で、橿原遺跡の特異性を物語っている。これらの土製品は、大きく形象土製品と装飾品と思われるものとに分かれる。前者には人形を呈する土偶もまた、含まれることになる。

形象土製品には、動物形、冠形、匙形などが指摘されている。動物形土製品は4点あり、それぞれイノシシ、イヌ、タヌキ、ムササビを模したと考えられているものの、特徴に乏しく定かでない。最多のイノシシは縄文時代の動物形土製品としても一般的なものである。多産で知られるイノシシを象った土製品は、妊婦を表現した土偶同様、出産繁栄の象徴として取り扱われたものであろうか。但し、意図的な破壊の形跡は見られない。

縄文時代のイヌは、丁重な埋葬例が知られており、人間との親密な関係が想像されているが、土製品となると数は少ない。

冠形土製品は、同様の形態をもつ石製品(石冠)を模したものであろう。そもそも機能自体が不明であるが、やはり何らかの象徴的な器具と考えられている。

匙形土製品は3点が知られている。いずれもスプーン形を呈する縄文時代に一般的なもので、弥生時代以降の柄杓形のものとは形態が異なる。西日本における縄文時代の類例は希少で、これもやはり東日本に分布の中心のある器物である。

西日本各地の土器

土製品

橿原遺跡出土の土製品の種類は多岐にわたる。西日本には一般に希少な器具で、橿原遺跡の特異性を物語っている。これらの土製品は、大きく形象土製品と装飾品と思われるものとにわかれ、前者には人形を呈する土偶もまた、含まれる。

形象土製品には、動物形、冠形、匙形などが指摘されている。動物形土製品は4点あり、それぞれイノシシ、タヌキ、イヌ、ムササビを模したと考えられているものの、特徴に乏しく定かでない。

最多のイノシシは縄文時代の動物形土製品としても一般的である。多産で知られるイノシシを象った土製品は、妊娠を表現した土偶同様、出産繁栄の象徴として取り扱われたものであろう。ただし、意図的な破壊の形跡は見られない。

縄文時代のイヌは、丁重な埋葬例が知られており、人間との親密な関係が想像されているが、土製品となると例数は少ない。

冠形土製品は、同様の形態をもつ石製品(石冠)を模したものであろう。機能自体は不明であるが、やはり何らかの象徴的な器具と考えられている。

匙形土製品は3点が知られている。いずれもスプーン形を呈する縄文時代に一般的なもので、弥生時代以降の柄杓形のものとは形態が異なる。西日本における縄文時代の類例は希少で、やはり東日本に分布の中心がある器物である。

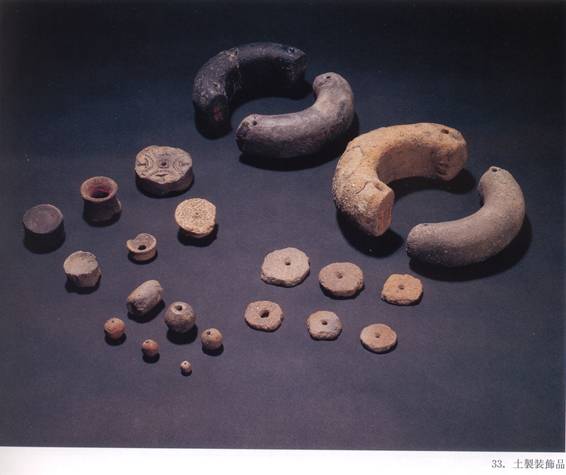

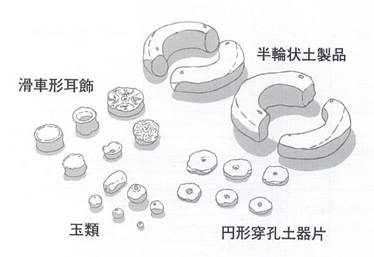

装飾品と思われる土製品には、耳飾、玉類、半輪状土製品がある。耳飾は滑車形と呼ばれるもので、無文、有文のもの共にあり、有文のものは、関東、中部地方で出土のものに酷似するものがある。又土偶頭部の両耳に装着した様子の表現されたものもある。

玉類はそもそも石製のものを模したものである。20数点出土している半輪状土製品はあまり類例が知られておらず、特異な遺物である。弧の両端に孔の通ることから、紐で結わえて2個一対にして用いた装飾品と考えられている。

橿原考古学研究所附属博物館考古資料集 第2冊

(松田 真一、 岡田憲一、 光石鳴巳)