「河内平野を掘る」(大阪文化財センター・1981)

河内潟・河内湖縁辺の遺跡

生駒山山系と上町台地に挟まれた地域は、縄文時代中期までは、瀬戸内海より海水が入り込んだ内湾の状態であった。縄文時代後・晩期になると、世界的に海面が下がる海退現象(縄文海進)が活発化したのと、淀川と古大和川による土砂の堆積によって、内湾は潟湖化して行き低湿地となっていった。更にこの低湿地に淀川と古大和川が大量の土砂を運びこんできて、砂嘴や三角州を形成していった。

縄文時代後・晩期には、低湿地帯である河内潟・湖周辺の生駒山と上町台地に、森之宮・長原・岡山(四条畷市)・日下・縄手・馬場川(東大阪市)・恩智(八尾市)等の遺跡が見られる。山賀遺跡では、三角州や砂嘴の上の水辺には鹿などの動物が水を飲みに集まり、同一砂州上に縄文時代の人々の足跡が検出され、動物と人間の共同の水飲み場となっていたことが窺われる。

河内潟・湖周辺の低湿地帯に人々が定住するのは、若江北遺跡・山賀遺跡に見られるように、水田耕作が行われる弥生時代前期からである。この河内潟・湖周辺の低湿地帯は、古大和川を始めとする大小河川が絶え間なく、大量の土砂を運んできて、幾度も水田を埋め尽くしていった。河川による洪水の恐れのない生駒山麓には、恩智、鬼怒川、芝ケ丘(東大阪市)、中垣内(東大阪市)遺跡などの弥生時代前期の遺跡が散在している。

弥生時代中期になると、河内潟・湖は大幅に陸化し、大小河川による洪水等が少なくなり安定した自然環境であったため、瓜生堂・亀井・巨魔廃寺・若江北・山賀などの遺跡の遺構・遺物から窺えるように村々が大規模化していき、生産活動も活発になっていった。この時期には生駒山麓の村々も大規模になり、下県・高尾山(柏原市)・和泉・善根寺・植付・西ノ辻・山畑・縄手遺跡のように、新たなムラムラも生まれた。

遺跡全体を一時期に砂が厚く覆った状態を呈しており、古大和川などの河川が大洪水を起こすような自然環境に置かれていたことが窺える。他の時期の遺跡と異なり、遺跡全体が小規模化して、弥生時代中期のように、安定した生活を営めるような自然環境では無かったようである。一方、大洪水の心配のなかった生駒山西麓では、高安・大県(柏原市)、岩滝山・半堂・縄手・鬼塚・西ノ辻・芝ケ丘・日下・中垣内・野崎(大東市)のように逆に遺跡が増す傾向にあり、倭国大乱と関連付けられている高地性集落が生駒山西麓にも成立している。

古墳時代以降になると、弥生時代後期に比して、自然環境は安定してきており、巨魔廃寺・若江北・山賀等の遺跡に見られるように、小河川の自然堤防上に点々と中期古墳が築造されるようになった。又、長原遺跡のような洪積台地上の遺跡では、大型前方後円墳を始めとして、多数の中期古墳が検出された。

奈良時代から鎌倉時代は、弥生時代前期が河内平野の開拓期とすると、耕地再開発期といえる。この河内平野にも、律令体制に基づき、耕地を区画する条里制が施行されたことが、友井東遺跡や美園遺跡などから窺える。その畦畔は、近代まで、同じ所に幾度も付け替えられていることが判明し、土地所有の保守性が窺える。

江戸時代の宝永元年(1704)に大和川の付け替え工事が行われ、それまで亀ノ瀬を出た所で、石川と合流して、北流していた大和川の川筋が、石川の合流点から、国府遺跡の所在する台地に沿って西流して大阪湾に流れるようになった。それまで、湿地帯であった上町台地と生駒山系に挟まれた地形において、鴻池新田や山本新田のように大規模な新田開発が行われ、沼や湿地が、水田や田畑地となり、木綿の栽培などが盛んになった。こうした遺構が友井東遺跡で検出された。

(財)大阪文化財センター・竹城台

|

|

|

| 友井東遺跡・子持勾玉 | ||

|

|

|

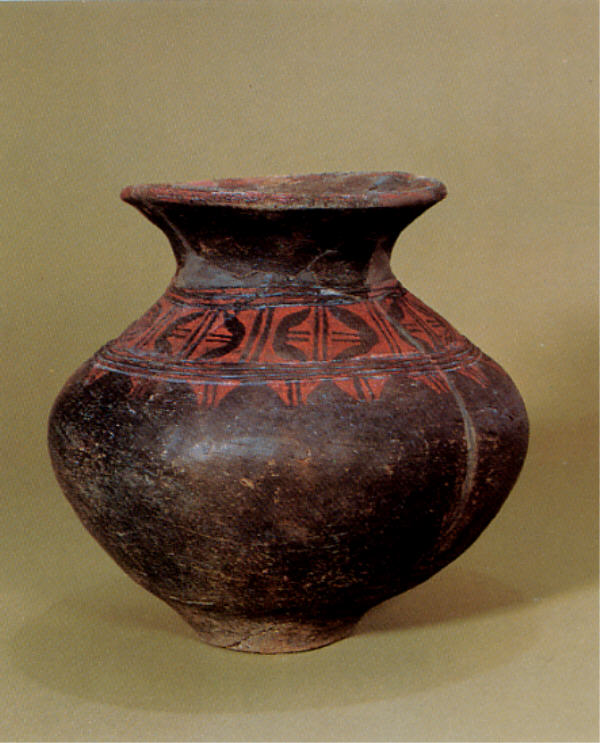

| 彩文壷形土器・山賀遺跡 | 彩文壷形土器・山賀遺跡 | |

|

|

|

| 若江北遺跡 | 東奈良遺跡 | |

|

|

|

| 巨摩遺跡 | 巨摩・瓜生堂遺跡 | |

|

|

|

| 瓜生堂遺跡 | 東奈良遺跡 | |

|

|

|

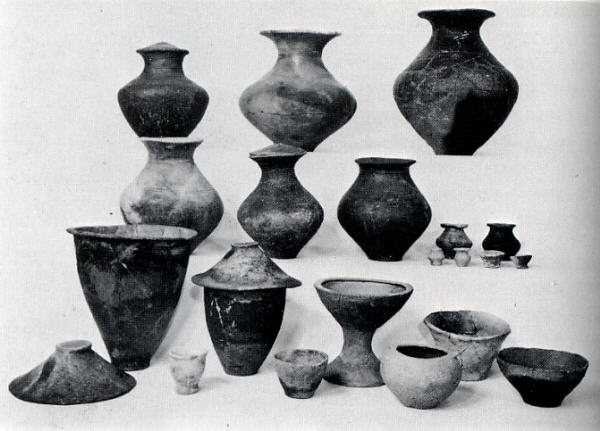

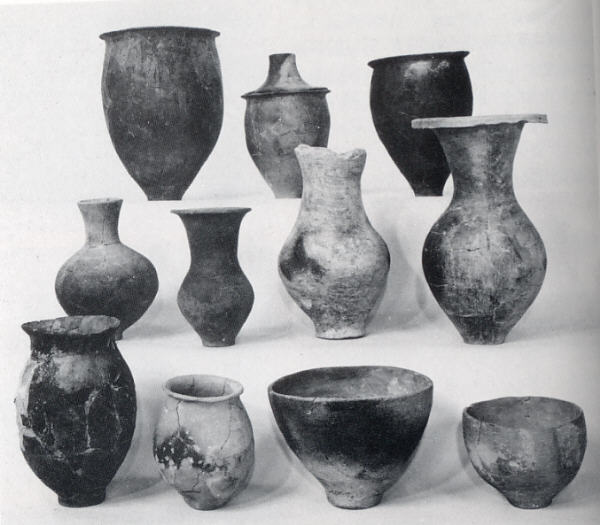

| 山賀遺跡の土器 | 山賀遺跡の土器 |