�@ ���{�l�i�퐶�l�j�̒a���@�i���с@���@���w�@��w�j

�@�t�H����̒����̓����́A�������瓌�k���ւƍL����A�����̈ږ����Ȃǂ����N�����k���Ɏ������B�X�ɂ��ꂪ�₪�ē암�Ɉړ����A���ɖk����B�ɏ㗤�����B

�@�I���O�܁`�l���I���A���{�ł͂��̓n���l�̓����ƂƂ��ɐ��H�Ȃǂ̟��{�݂����u�{�i�I�Ȑ��c���_�k�v���n�܂����B�@�퐶����̖��J���ł���B

��̏W�ɉ����A���K�͂ŕ⏕�I�Ȉ����s���Ă����ꕶ�l�����́A�����̓n���l������A�����Ő��c�J�����s���A���V�������������Z�ݎn�߂��B�����ēꕶ�l�Ɠn���l�̗l�X�ȑΗ��ƗZ�����o�āu�퐶�l�v���a�������B

�@�n���l���ꕶ�����Ɏ��������̂́A���Z�p�̑��ɁA�a�D�Z�p�A�u�^�Ȃǂ̉ƒ{�A�_�k�̍Ղ�A����S�Ƃ�����������ȂǑ����ɂ킽��B�@�����ɉ����A�헐���o�����Ă����n���l�́A�����A���W���Ȃǁu�푈�v�z�v���������B

�@ �ꕶ�l�́A�n�������Ƃ��āA������L���ɂ��郂�m�A�Z�p�A�m�������łȂ��A���̑��ʂƂ��Ă̐푈������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���ꕶ�l�́A�s����Ȑ����X�^�C������E�p���邽�߂̋N���̍�Ƃ��āA���c���������̂ł͌����ĂȂ������B�ނ���ٕ����ɑ��鋰�|��s���́A�ꕶ�Љ��h�邪�����ƂɂȂ����͂��ł���B�@ �X�ɁA �_�k�����ɂ�����Ȃ��`�������͎̂ċ���K�v������A�l�X�Ȋ������o�����Ȃ���퐶�������\�z���Ă������̂ł���B

�@�t�H�퍑����@����イ�����������@�O770�`�O221�N�́A�Ñ㒆���ɂ�������̓��J����`�ɂ�钆������܂ł̎���������B

�t�H�퍑����Ƃ́A�u�t�H����v�Ɓu�퍑����v��2�̎�������킹���Ăѕ��ł���B�t�H����Ƃ����ď̂́A�����̗L�͏���ł������D�̖�l�������̍��ۊW�ɂ��Ă��邵�E�q���Y�킵���Ƃ����u�t�H�v�Ƃ�����������Ƃ�ꂽ�B���̂��ƁA�퍑�̎��Y�Ƃ���E鰁E��E�āE�`�E�^�E����7�卑�����e�������Ђ낰�������퍑����Ƃ�сA���̎���̋L�^�ł�����َm�̗V�������߂��u�퍑��v���疽�����ꂽ�B

�t�H�Ɛ퍑���ǂ��ł킯�邩�ɂ��āA���݂ł́A�卑�������W(����)��3�̍�(�E鰁E��)�ɕ����O403�N�܂ł��t�H����A�Ȍ�A�O221�N�܂ł�퍑����Ƃ�Ԃ��Ƃ������B

�u�����v

���́@�������@���ؐl�����a���̖k�������f���ĂȂ�����́B������ł̓z�����z�[�B�S����5464km�ŁA�����ł͒��]�ɂ��ő�2�ʁB����ʐς���75��km2�ƍL���A���]�A�w�C�����`�A��(�����])�ɂ��ő�3�ʁB���͂͂����Δ×����A���ӂɍ^���̔�Q�������炵�Ă����B���̔�Q�́u�����̔ߒQ�v�Ƃ��A��������͗�㉤���̍��Ɠ��������E����قǂ������B�܂��A���͉�������u�����v�Ƃ��A�����Ñ㕶���̉��͕������˒n�ŁA�u(����)��̈��(�� �u��)���͂��ߑ����̌Ñ㉤���̎j�Ղ��̂���B���̖͂��́A���ɑ����̉��y���ӂ��݁A���y�F��悷�邱�Ƃ��疼�Â���ꂽ�B�u�S�N�͐����܂v�Ƃ������t�́A���̉��y�F�̑��肪���ނ��Ƃ͂Ȃ����Ƃ���]���Đ��܂ꂽ�B�܂��A�͂̎��͒��p�ɂ܂�������̈Ӗ��ŁA���͂̑㖼���Ƃ��ăz�[(��)�Ƃ�����B

�@�ꕶ���E�̔����ƕω�

�@�ꕶ����㔼�ɂ́A�u�n���v�̑O����\��������悤�ɁA�嗤�ɗR��������������̂���y���R���ɂ��Ă̏�������āA�ꕶ�l�̊Ԃɋْ��Ɠ��h��^�����B

�@�I���O1.000�N���B���N�����ł͂��łɈ��_�k�Љ�ɓ˓����A�x���Ƃ��I���O�����I���ɂ͑�K�͂Ȕ��삪�A�����ċI���O�Z���I���ɂ͖{�i�I�Ȑ��c���_�k���قڊ������Ă���B�@�]���āA���̏���{�ɗ������Ă����\���͏\���ɂ���B

�@���̔�����T�邽�߂ɁA�ꕶ�����̓y���Ζ_�Ƃ������A�Ղ�ŋ@�\�����p��̌����͗L���ł���B���̂Ȃ炱���͐��_������@���I�ȊϔO�Ɋւ�̂ŁA���̏�����ǂ����ƂŁA�����̕ϊv�̗l�m�ɓǂݎ�邱�Ƃ��ł��邩��ł���B

�@�����A�y��ƐΖ_�́A�܂��I���O�琔�S�N�̓ꕶ����̌���㔼�ɋ�B�ƎR�A�E�ߋE�ő������A������ɂ͋�B�ɂ����Ă̂ݑ�������B�F�{�s��암��Ղ�100�_����y��͂��̑�\��ł���B

�@�����āA�I���O1.000�N���̓ꕶ�ӊ��̑O���ɒ����n�������������{�S�̂ɍL����B�ߋE�n���ł��O�d���V����Ղ��悤�ɁA��ʂ̓y���ۗL����W�����o�������B

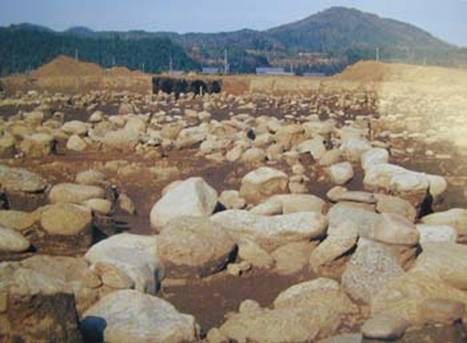

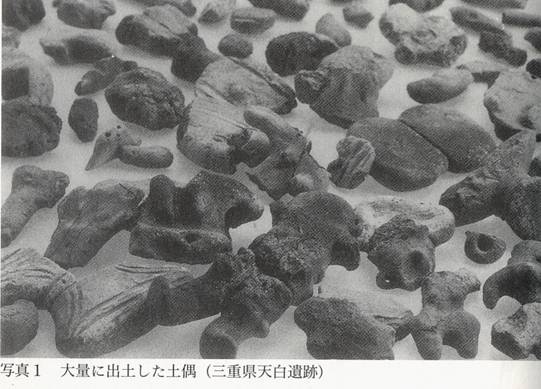

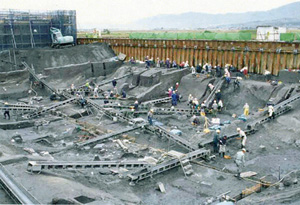

�V�����

�@�@�����썶�݂̉��ϒ�n�ɗ��n���A�ꕶ���������t����ӊ������ɂ����Ă̈�\�E�╨����ʂɊm�F����܂����B��\�̂Ȃ��Œ��ڂ������̂͐쌴�ō\�z���ꂽ�z�Έ�\�Q�Ő����{�ł͍ő�K�͂ł��B�܂��A���ɖ��ݓy��26��A�ēy�Ȃǂ����o����Ă��܂��B�╨�͈�掛K���`���ꗢ�U���ɔ�肳��������t�`�ӊ������̓y�킪��ʂɏo�y�����ق��A��Ȃǂ̐ԐF�痿���t�������y���Ί�ނ��m�F����Ă��܂��B�܂��A�y���Ζ_�ȂǍ��J�W�̈╨�̑�ʏo�y�����ڂ���Ă��܂��B

�@���̓ꕶ�ӊ��O���ɂ͒����E�֓��ɂ����Ă���ʂɕۗL����Ă��邱�Ƃ��������Ă���B

�@���������l���ɂɂ��ẮA�Љ���ɍL���������h�̒��É��ƏW�c�W�ٖ̋�����}�邽�߂ɁA���ӏW���̐l�тƂ��������A�ے��I���_�b�I�ȓ���ł���y��ƐΖ_�̍��J���s�����Ƃ������߂��A�������Ă���i�b���@�^�V�A���с@�B�Y�j�B

�@�����āA��B�ł͈��̓����O�Ɏ�p��͂قڎp�������B�{�B�e�n�ł́A�ꕶ�ӊ����Έȍ~����p��c�邪�A�����{�A���Ɋ֓��ƒ����n���̍��n�ł́A��K�͂Ȕz�Έ�\�Ȃǂɂ���Ēm������J���ӊ��O���Ƀs�[�N���}���A�ˑR�ɏI������B���̌�A�Ăѓ��K�͂̍��J�͕������Ȃ������B

�@��K�͂ȃ����͕��U���A���K�͉����Ă��܂����̂ł���B

�@����A�ꕶ�ӊ��ɂ�������ω��ɔ��������ԓI�E�Љ�I�̕ϗe�������ł��Ȃ��B

�@�ꕶ����ȍ~�̊��≻�̉e���́A�l���̌������������B���ɂ���͔ӊ������猃�����A�Z���K�͂̏��^���ƏW���������̗v���̈�ɂȂ����\��������B�@�������A���������ɂ����Ă��A���悵�Ē�n�ɐi�o���A���Ƃ̒��g���[������悤�Ɋ��ɓK�����Ă������Ƃ��A�ŋ߂̐V�����c��Ղ̒����Ȃǂ��疾�炩�ɂȂ��Ă���B

�@

�@�@�@�ꕶ����̈�Ղ́A���ʁA�C�݂ɖʂ����u�̏���ɖʂ���i�u�̏�Ō�����܂��B�����ɂ́A�G���Z���̐Ղ��n�����@����Ă��܂����B�y���Ί�������o�y���܂��B�L�˂�������A�^�C��X�Y�L�Ȃǂ̋��ނ�L�W�E�J���Ȃǂ̒��ށA�V�J��C�m�V�V�E�E�T�M�Ȃǂ̏b�ނ̍����܂܂�Ă���̂ŁA����炪�H���ƂȂ������Ƃ�������܂��B�ߐH�Z�̂����H���ƏZ���͂�����x�܂Ő����ł���̂ł����A�ߗނɂ��Ă͂قƂ�Ǖ�����܂���B�@�ې��i�����I���Ďc���Ă��Ȃ�����ł��B�܂��A�N����g�`�E�N���~�Ȃǂ��A�����̐H�ו����c��ɂ����̂łǂ̂��炢�H�ׂĂ����̂��悭������܂���B�܂��A�Z���ɂ��Ă��A�؍ނ��c���Ă��Ȃ��̂ŁA�Z���̍\����������܂���B

�@�@�@�ꕶ����̈�Ղ́A���ʁA�C�݂ɖʂ����u�̏���ɖʂ���i�u�̏�Ō�����܂��B�����ɂ́A�G���Z���̐Ղ��n�����@����Ă��܂����B�y���Ί�������o�y���܂��B�L�˂�������A�^�C��X�Y�L�Ȃǂ̋��ނ�L�W�E�J���Ȃǂ̒��ށA�V�J��C�m�V�V�E�E�T�M�Ȃǂ̏b�ނ̍����܂܂�Ă���̂ŁA����炪�H���ƂȂ������Ƃ�������܂��B�ߐH�Z�̂����H���ƏZ���͂�����x�܂Ő����ł���̂ł����A�ߗނɂ��Ă͂قƂ�Ǖ�����܂���B�@�ې��i�����I���Ďc���Ă��Ȃ�����ł��B�܂��A�N����g�`�E�N���~�Ȃǂ��A�����̐H�ו����c��ɂ����̂łǂ̂��炢�H�ׂĂ����̂��悭������܂���B�܂��A�Z���ɂ��Ă��A�؍ނ��c���Ă��Ȃ��̂ŁA�Z���̍\����������܂���B

�@�@�@�Ƃ��낪�A�����E�̖T�ň�Ղ����������ƁA���ɐZ�����Ă������߂ɑ@�ۂ�؍ނ��ۑ�����Ă���ꍇ������܂��B��C�ɂ��炳��Ȃ��̂Ŏ_�������Ɏc���Ă����̂ł��B�ȑO�́A���̂悤�ȒᎼ�n��Ղ̔��@�͗]��s���Ȃ������̂ł����A�ŋ߂͊e�n�œꕶ����̒Ꮌ�n��Ղ����@�����悤�ɂȂ�܂����B

�@�@�@���A�����{�ł́A����ȍ~�A��n�ւ̐i�o���������B�ꕶ�ӊ��Љ�́A�����čs���l�܂����̂ł͂Ȃ��A�V���Ȑ��Ԍn�ւ̓K������i�߂Ă����̂ł���A���ɐ����{�̏ꍇ�A���K�͂ȍ����͔|�̓������\�Ƃ��邽�߂̐��I�ȓK���ł��������B

�@�����{�ł͓ꕶ�ӊ��̏I���A�y��̕\�ʂ��Y�f���z�������č��F�������u���F�����y��v�̎���ɁA���łɒ�n�ւ̐i�o���ʂ����Ă����\�����\���ɂ���B

�@�@�@���F�����y��

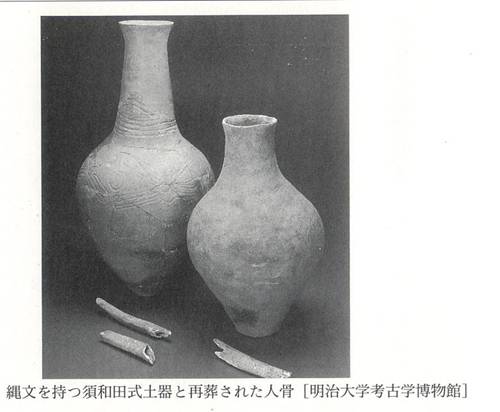

�@�@�@���F�����y��͐���ɂ������ĊȒP���{炁��낭�끄���g�p�����`�Ղ�����A��ǂ͂悭�������Ē[���Ȍ`�Ɏd�グ�Ă���B�Đ��ɂ������Ă͎_���������ĒY�f����ǂ̗��ʂɋz����������@���Ƃ��A���̂��߂ɍ��F�ɏĂ����B�������͓�d�������������`����̒������{���B���O���ɂ͔S�y�̃��{�����`�l�����\��t������B���̓y��͒������]�Ȉ�т̗Ǐ�������Ώn�����Ȃǂɂ݂���d�������̉e���Ƃ݂��A��B�Ȃǐ����{��т̓ꕶ�ӊ��y��̓����Ƃ����B�[���Ȍ`�ԂƂ���Ɏ����������ʓI���l�̒��a�́A���F�̒n���ƂƂ��ɐ������ꂽ�H�|�̏�ɒB�������̂Ƃ�����B

���F�����y��

�@�@�@�@�ꕶ����ӊ��A�ꕶ�����̍Ō������ؗ�ȓy�킪�A���k�n���Ɍ��ꂽ�B���̎���A���ɋ�B�n���ł́A�퐶�����̐�삯�Ƃ�������_�k���n�܂��Ă���A8,000�N�ɋy�ԓꕶ�����́A���k�n���ʼnԊJ���Ă����B���ɁA�y��̕\�ʂɒY�f���z�������A���J�ɖ������������A���F�����y��́A���̑�\�Ƃ�����B�����̖����y��́A���J��V��Ȃǃn���̏�Ŏg�p���ꂽ���̂Ǝv����B���̒����y����A�܂�Ŏ����i�̂悤�ɒ��J�Ɏd�グ��ꂢ��B

�����y���ꕶ����ӊ�

�@�@�@�n���n�퐶�l�����A���������Ɠꕶ�n�̃����̊W���A�ߋE�͓̉������ӂł����邱�Ƃ��ł���B���{������Ղ┪�����Ղ̏ꍇ������ł���B������Ղ��ꕶ�����A�������Ղ��퐶�����ł���B��̃����̊Ԃ�500�����x�Ŕ��ɋߐڂ����ʒu�W�ɂ���A�u�����v�i�H�R�@�_�O���j�ł���Ƃ����B�A���A�����ߋE�ł��������m���Η��W�ɂ������P�[�X���\���ɑz��ł���B

�@�@�@���Ɍ��_�ˎs�̐V����Ղł́A���ʂ̐��V���ˍ��܂ꂽ�ꕶ�n�퐶�l�̐l�����������Ă���A�ŏ����̊��W���ł���_�ˎs�̑�J��Ղ̑��݂ƂƂ��ɗ��߂āA���݂ɋْ��W���������\���͔ے�ł��Ȃ��B�@���̂悤�ɁA��������Ō����悤�ȏ��A���R�����ߋE�ł��N���Ă���B

�@�@�@�Ƃ���ŁA�ߋE�ł͓n���n�퐶�l�����A���n�߂�Ɠꕶ�ӊ��㔼����퐶����O�������ɁA�����Њ�őe���̑�^�Ζ_���˔@�������n�߂�B

�@�@�@���̐Ζ_�́A�����������s�̎O�J��ՂŐ��Y����e�n�ɗ��ʂ��Ă������Ƃ������L���ɂ�薾�炩�ɂȂ��Ă���A�u�O�J�^�Ζ_�v�ƌĂ��B���̂悤�ȐΖ_������Ղ̑����͓ꕶ�n�̃����ł���A���̑����͉ꂽ��Ԃŏo�y����B�@�����Ă��̎����ȍ~�A�Ζ_�͏��ł���B

�@�@�@ �ꕶ�n�����Ɠn���n�������Η��ƗZ�����o�āA�ꕶ�I�v�f���c���ꕶ�n�퐶��������������ߓx���ɂ́A�Љ�����ɗl�X�Ȗ������������͂��ł���B���̍ۂɏW�c�̌��ѕt������������K�v����A�����{�̉e�����ĐΖ_���̗p���A�Ղ������s�������̂ƍl������B�������A�}���ȕω��ɁA�ꕶ�I�X�^�C������E�炵�悤�ƌ��ӂ����̂��A�Ζ_�͕��X�ɔj�ꂽ�B�ꕶ�I�_�b���E���̂ĂĎ��̖퐶�I���E�ֈڍs���邽�߂ɂ́A�_�b�̏ے������X�ɉK�v���������̂ł��낤���B

�@�@�@�ꕶ�l�̐S�̊��������������m�邱�Ƃ̂ł��錻�ۂł���B

�@ �@�@���֓W�J�������̓ꕶ�l

�@�@�@�����l���̍L����ɔ����āA�����瓌�ւ̐l�ƃ��m�̓������������̂ɑ��āA������̐l�ƃ��m�̓����������ł��Ȃ��قǂɊ����ł��������Ƃ��������Ă����B

�@�@�@�k����B�ň�삪�n�܂�A�₪�Ĕt�ɏW�������������Ƃ��A�����{�̓ꕶ�l�����͌����Ď�����܂˂Ă����킯�ł͂Ȃ������B�˔@�A�ނ�͐����ւƓW�J���n�߂�̂ł���B�@���̂��Ƃ��悤�ɐ����{�Ŕ��������ꕶ�n�y��̍ŏ����̂��͖̂w�ǁA�T�����n�̓y�����ł��邱�Ƃ���A���k�Ɩk���̏W�c�����S�̂悤�ł���B

�@�@�@�����{�̓ꕶ�W�c�́A�����̏�̎��@�ƐV���̕����̊l���̂��߂Ɏ��@����h�������ƍl�������B�@�X�ɁA�n���l�ɑ��Ă͕����I�ȊS�����A�v�z��l�����ɊS���������Ɛ�������B�@���ɐ��Ŏn��������푈�́A�ő�̊S���ł������낤�B

�@�@�@�����Ɋg�U�����T�����n�̓y��ɂ́A���ڎ����������i�ƍݒn�ŕϗe�������̂̓��ނ����݂��Ă���A���@�ɈڏZ�����҂������ƍl������B

�@�@�@ �đ��Ƒ�^�@���������i�_�a�j

�@�@�@�����{�ł́u�đ���v�����s���Ă����B��{�I�ɓꕶ�����Ɍn����H�邱�Ƃ��ł��A�������n���瓌�k�암�ɂ܂ōL�������ꕶ�I�X�^�C�����ێ������W�c�̕搻�ł���B

�@�@�@�đ��ɂ��ẮA�W�����E���A�E��A�Ȃǂɖ������ꂽ��̂��A�����x�����������i�K�Ŕ��@���A��́E�ċp�̂̂��⊻�Ɏ��߁A���ꕔ�͑��̏ꏊ�ւƉ^�яo�����߂�B

�@�@�@�đ���͕����̏W���������ő��c�������̂ł���A���i�͗���ĕ�炷�����̃������m���A���炩�̌_�@�ɋ����ōđ����c�搒�q���s�����Ƃő��݂̂Ȃ�����m�F����V��ł������ƍl����ꂽ�B

�@�@�@�đ��́A�ӊ��ȍ~�W�c�Ԃ̌��т��������������E�֓��̓ꕶ�n�W�c�ɂƂ��āA�c����J�邱�ƂŏW�c�̌������Ăт͂���d�v�ȋV�炾�����悤���B

�֓��n���̍đ���́A�ꕶ���{�����y��u�{�a�c���y��v�Ȃǂ��g�p����W�c�Ɉ����p�����B

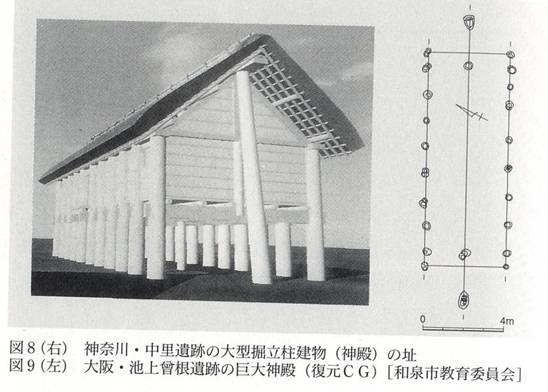

�@�đ���̎��オ�������A�퐶���㒆���̔��A�I���O�I�㔼���Ɍ��݂̐_�ސ쌧���c���s�����ɐV�����������o�������B�i�u������Ձv�u���{�l�F����5�v�j

�@��n�ɑꂽ���̃����ł́A100���߂��G���Z���̂ق��A�����{�̕搻�ł�����`���a�悪�m�F����A�ؐ��_����o�y����ȂǁA�W���̋K�͂̑傫������݂Ă��{�i�I�Ȑ��c���Љ�̎p�������Ă���B

�@���̈�Ղ̒S���肪�A�ꕶ�n�퐶�l�ł���B�u�{�a�c���y��v�̏W�c�ł������B�����ďo�y�����y��̒��łƂ�킯���ƂȂ����̂��A���̐ےÎs�t�߂̐��˓��n�y��ł���B���̃����́A�ݗ��̓ꕶ�n�퐶�l�݂̂ɂ���Č��݂��ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�����Ƃ͂����A�ےÕ��ʂ̓n���n�퐶�l�̉e�����Ă����B

�@���̈�Ղōł����ڂ���̂́A�����̒��S���Ɉʒu�����^�@���������ł���B�Ɨ���������L���A������10���ɂ��y�Ԃ��̌����͐_�a���v�킹��B

�r��]�����

�@�@�Z���̐����猩�āA�����̒P�ʏW�c���������Ă����ƍl�����钆�������̐l�тƂ́A�đ�����̂āA����ɑւ��W�c�̌��т��̏�����̐_�a�I�����ɋ��߁A�Ղ���s�����ƍl������B�@��֓��̓ꕶ�n�퐶�W�c�́A���_�����̑��ʂŐϋɓI�ȕϊv��I�������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�����A���̑�^�����̌n���ɂ��Ă͒��ӂ��K�v�ł���B���̂Ȃ�A�ߋE�ő��{�̒r��]����Ղ̂悤�ȓƗ���������L���钴��^�@�������������B����̂́A���������ɒx��Ė퐶���㒆���㔼�ł���A�X�ɋK�͂ɂ��Ă������̗�͋���ŁA�ߋE�̗�Ɣ�ׂ�Ə�ʂɈʒu���邩��ł���B

�@����@���ʎ��͓Ɨ���������L�����^�@���������̋N����ꕶ�����ɋ��߂����A���������̑�^�@���������������l���邱�Ƃ��\��������Ȃ��B�ߋE�ő�^�����������i�K�ɁA���J�̃X�^�C���������������݁A�ݗ��̓ꕶ�n�̌��������ρE��^�����Đ_�a�������Ƃ����\��������ɓ��ꂽ���B

�@������ɂ��Ă��A�W���̋K�͂��܂߁A�ߋE�̐�i���ɕC�G������e���}���Ɏ����������Ƃ̈Ӌ`�͑傫���B

�@���̓ꕶ�n�퐶�����̌������A����ς��Ă����K�v�����낤�B

�@���̒��������̌��i�́A�퐶�����ւ̈ڍs�ɂ��āA���炭�w���I�����������Ă��������̓n���n�퐶�l�̎Q�悳������A�ꕶ�l�哱�ł��\���ɒB���ł���Ƃ������Ƃ��A�ނ��듌���{�Ƃ����ꕶ�n�̐F�ʂ̋����n��ł��邩�炱�����m�ɂł���̂�������Ȃ��B