�@�@������n�ł��邩�A�����́g�܂�h

�@�@�u�哒���v�@

�@�@������n�ł��邩�A�����́g�܂�h

�@�@�@�W�c��Ƃ��Ă��Ȃ薾�ĂȐ��i��������y���ɑ��A�哒���͂��̐��i���߂����Ę_���������N���������Ƃ͂悭�m���Ă���Ƃ���ł���B

�@���̔z�Έ�\���߂���_�c�̈�́A���̋@�\��������n�ł��邩�A�����́g�܂�h�ɂ������{�݂ł��邩�Ƃ����_�ɏW���B

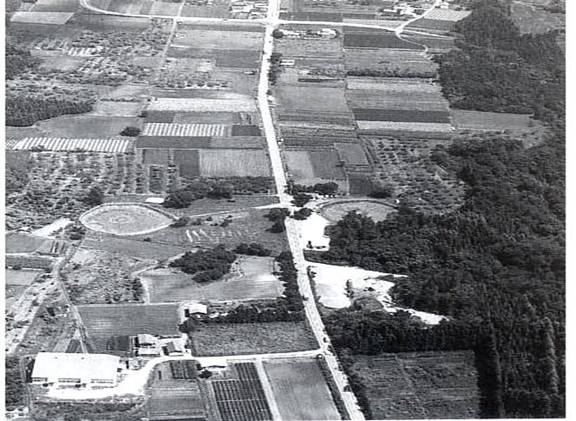

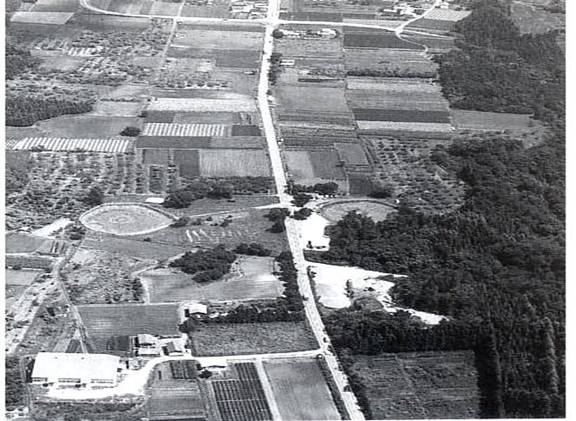

�@�哒���͏H�c�����p�s�A���p�~�n�̓��k�[�A�đ��̎x���ł���哒��̍��݂̉͊ݒi�u��ɂ����āA�t�߂ɂ͑哒������B�哒���͖�����ՂƖ쒆����Ղ���Ȃ��Ă���B����������Ő����ɖ�����ՁA�����ɖ쒆����ՂƍX�ɖ������̔z�Έ�\������B

�@���a6�N�i1931�j�̔����ȗ��A�ꕶ�y��Ƌ��ɐނɂ���\����������A�l�X�̒��ڂ���Ƃ���ƂȂ����B�������ی�ψ���i�������̑O�g�j�͏��a26�`27�N�A�哒���̍��c���������{����B

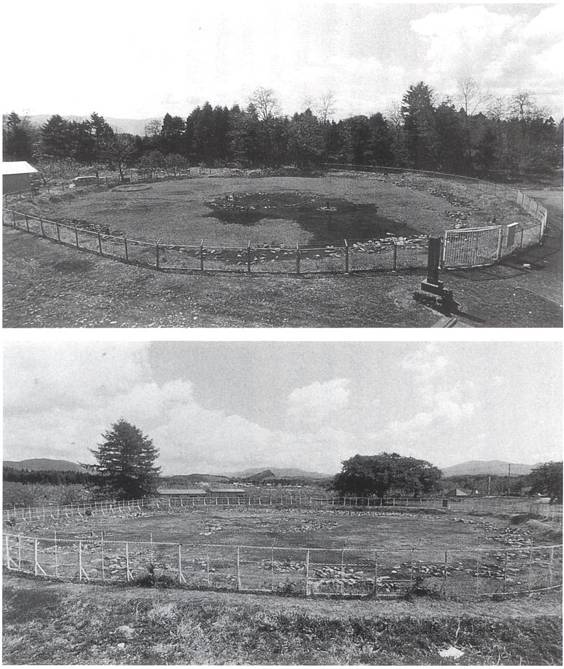

�@�哒�̊��͓��тƊO�т���Ȃ邪�A�������͊O�ъO�����̌a����46���ŁA�O�т̕�����8���ł���B����ɑ��Ė쒆���́A�O�т̌a��40���A���т̌a��12���𐔂���B

�@���͂���Δz�Έ�\�̏W���̂ŁA�~�`�E���`�E�����`���Ȃ��g�Έ�\����10��W���������̂ŁA�쒆���̏ꍇ�͊O����32��A������11��A�O�Ɠ�

�Ƃ̊Ԃ�1��̌v44��A�������ł͊O����43��A������4��A�O�Ɠ��Ƃ̊Ԃ�1���48��m�F����Ă���B

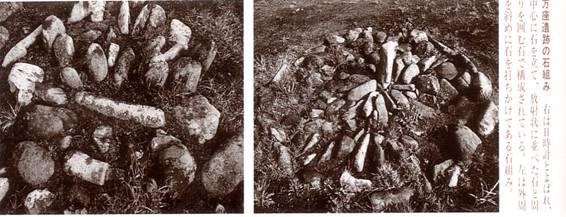

�@�z�͒����ɗ��̂�����́A������̂Ƃ�����́A�l���ɗ��������ԓI�Ȃ��̂Ȃ�5��ތ^�ɕ������A����炪�����E�쒆���ɋ��ʂ���P�ʂɂȂ��Ă���B�����āA���̂悤�ȒP�ʂ��W�܂���2�d�̃T�[�N�����`�Â����Ă���B

�@�����͂Ƃ��ɁA�k�����̊O���Ɠ����̒��ԕ��ɁA1�{�̒��𒆐S�ɐ���ˏ�ɔz�����A���ɓ����v�Ə̂�������ȑg�Έ�\��1��������Ă���B�g�Ɏg�p���ꂽ�̑����͒�����̂��̂ŁA�啔�����Ήp�M�Ί�ł���B���������������A��\����4�`�قǗ��ꂽ�哒��ƈ��v�J��̍����_������v�J��̏㗬1�`2�`�ɂ킽��͏�����̏W���ꂽ���̂ƍl�����Ă���B

���Ɏg�p���ꂽ�傫�Ȃ��̂ɂ́A2�`3�l�ł��e�Ղɉ^�������Ȃ����̂�������B

�@���̒����ł͖�100��̑g�̒�����C�ӂ�14��ɂ��Ă��̉�������������A���̑������畝1�~0.7���A�[����0.7���قǂ̔�r�I�����ȏ����^�������y�B�����o���ꂽ���A�����̓y�B����́A�l���▄���p�̕����i�͔�������Ȃ������B���ӂ���̏o�y�����y�킩��A�ꕶ�������ɂ���ꂽ�\���������Ȃ������A��ł���m�͓���ꂸ�A���ꂪ�ϋɓI�ɕ�n���𐄐i�����Ńu���[�L�ɂȂ����̂ł���B

�@���̒����ł́A��\�̐��i�͐������ꂸ�A��n���ƍ��J���Ƃ�����̈قȂ錩�������_���L�̂܂ܐ��ɖ��ꂽ�̂ł���B

�@�֓������g�̉���ɍB�����ʂɔF�߂��邱�Ƃ���A�������B�ƌ��Ȃ��A���g���W�I�Ȃ��̂Ƃ��A���ꂪ��ɍ\�����ꂽ���̂ŕ�̏W���̂ł���Ƃ����̂ɑ��A��ꎁ�͋��ΐM�Ƃ��R�x�M�����������ɏo���A���̈Ӑ}������͖̂����Ƃ����J�Ƃ��@���I�ȍs�ׂɊW�����\�ł���Ƃ����B

�@�������ł́A�y�B�Ԃ̐肠���i�d���j�����݂��邪�A���̕p�x�͍����A�������C�ӂ̏ꏊ�łȂ��A�g�����ʒu�h�����܂��Ă����\�������Ȃ荂���B

�����āA�����������̕����́A�����������ꂽ�����̕����̂Ƃ��Đ������Ă��鎖�������Ă���B

�@��̕��œ��������A�K���̂��̂ɖ��������������čs�Ȃ�ꂽ�ƍl�����邪�A�����W���Ɠ��l�ɁA�v��I�ɔz�s�Ȃ�ꂽ���̂Ƒz�肵���؈䎁�́A��d�\���ɂ��āA�����͐��ы����̂Ȃ��œ���̐��сE�l��

�������ꂽ�Ƃ��A������̕������w�E�����B

�@�����������_����A�₪�Ė�����̕�����O��ɘ_���i�ށB

�@���p�s����ψ���ɂ��A���a59�N�i1984�j����i�߂��Ă�����Ӓn��̒����ł́A�z�̉�����͑����̏ꍇ�A�ȉ~�`�̓y�B�����o���ꂦ�Ă��邪�A�y�B�͖���\�ȋK�͂������A�y�B����蕛���i�Ǝv���鎽�h��̖ؐ��i���o�y���A��ł��邱�Ƃ������������F�߂��Ă���B���A�ʂ̊���������������A�����̗�̊O���ɋ��Z��悪�����Ă���\�����l������悤�ɂȂ��Ă��Ă���B

�@�q�g�̎��b�_

�@�������N�A�ԐړI�Ȃ����ł��邱�Ƃ��ؖ�������@���r�����W�߂Ă���B���{�̓y��͎_����тт�n�悪�����A����������̂��c�鎖�͒������B�������A�l�Ԃ͑��ʂ̎��b�_��̓��ɒ~���Ă��邱�Ƃ���A�y�B�̒��Ɏc�����鎉�b�_�ׂ�ƁA���҂������Ă���̂��ǂ���������悤�ɂȂ����B

���a59�N�i1984�j�ɒ������ꂽ3��̓y�B����̏W�����y�B���̎c�����b�_���͂ɂ��A26������22��������A���������ɓ����I�Ȏ��b�_�ƃR���X�g���[�������o���A�g�̉��Ɏ��҂�����ꂽ�\���������Ȃ����B�܂��A���a60�N�i1985�j�̒����ł́A�z�̉����ɂ���y�B�����P���悪���o�����ȂǁA���̐��i�Ɋւ��钷���_���Ɍ����������悤�Ƃ��Ă���B

�@�搧��ʂ��A�ꕶ�Љ�̏W�c�̂������Љ�\���ɔ��낤�Ƃ��Ă����ю���t�����Ȃǂ̌����ɂ���āA�����ɂ����閄���̃O���[�v������������Ă����������炩�ɂȂ����B�����āA����͏Z�����Ƃ̑Ή��W�ɂ���炵�����Ƃ������Ă����B

�@��K�͒����̑����ɔ����A�ꕶ�̃����̌i�ς����ڂ낰�Ȃ��猩�����߂Ă��邪�A�ꕶ����O���O�t�ɑk�鈢�v��Ձi���쌧�j�ł��A��̋��E�Տ�E���Z���Ȃǂ̋����F�������ĂɌ���Ă���Ƃ�����B

�@�W���̋�ԋK���́A������ɂ킽���Ďg�p����Ă���ƁA���̂��ƏW���̕���������������̂ł��낤�Ƃ����B���c��Ձi��茧�j�ȂǂɌ���悤�ɁA�����{�̓ꕶ����̏W���̊�{�\���́A���S�ɉ~�`�L���z���A���̊O�����ɋ��Z�����A����ɂ��̎���ɔp��������炷���̂ł���B

�@���҂͏W�������́u�~�`�L��v�ɑ����Ă���̂ł���B�~�`�L����ɋ����̕�n��ݒ肷�鎖�́A�u���Ɛ��̊ԂɊu���肪�������͗y���ɏ��Ȃ��A���҂Ɛ��҂̊Ԃɋٖ��ȊW�����Â��Ă��邱�Ƃ������Ă���Ƃ������悤�B

�@������

�@��͖{���A�����Ƃ����K�v�Œ���̗v�������ȒP�ȋ�Ԃ�����悢���̂ł��邪�A������X�̖ڂɐG���哒���ɂ��Ă��A�L�E�X��y���ɂ��Ă��A�����ɂ��ٗl�ł���B

�@���̂悤�ȕ�́A�P�Ɉ�l�̎��ɑ��鈣���ƕʗ���\�������ƌ����s�ׂ��āA���̎��̋L�����Œ艻���傤�Ƃ���Ӗ��������Ă���ƌ�����B���A�z�Ȃǂ́g�ڈ�h�ɂ���āA�͂������ł��邱�Ƃ��킩��悤�ɍ���Ă���_�ɗ��ӂ���A�P�v�I�ȏꏊ�ƂȂ��Ă��邩���m��Ȃ��B

���E�y�������ɁA���тɂ�閄���ꏊ�̋K�������̌����ƍl�����邪�A�P���ɖ����{�݂Ƃ���̂��^�킵���������z�́A������悷�邽�߂̖ڈ�ł������Ɛ��肳���B���Ȃ����A��y���ɂ���A���̎�v�Ȗ����͕�ł��������Ƃ́A���͂�^������ޗ]�n�͂Ȃ��B

������ɁA�ǂ̂悤�ȍ��J��V�����s�Ȃ�ꂽ���͋�̓I�ɖ��炩�ɏo���Ȃ����A�����ƍ��J�͑��֘A���A���������������������Ă����ƍl������B���̂悤�ɂ݂Ă����ƁA�哒����L�E�X��y���́A���Ă��܂肩����݂��Ȃ���������߂��݂Ƃ������ϔO�̐��E���A����l�Êw�������甗���Ă�����\�����������A���M���ׂ���Ղł��邱�Ƃ����������B

�}�����@�u�������{�v�u��Ղ̕����ԌÑ㕗�i�v�@��J�@�q�O